Der Schacht ist als wenige Meter tiefer Schurf oft das erste Bauwerk dass für ein zukünftiges Bergwerk angelegt wird. Der Schurfschacht dient der Erkundung eines Erzvorkommens in der Tiefe um zu begutachten, ob sich der Abbau des Erzes lohnen könne.

Durch das zufließende Grundwasser in diese Vertiefung sind dem Schachtbau natürliche Grenzen gesetzt, die sich in der Regel nur durch einen Entwässerungstollen ohne Wasserhaltung beheben lassen. Ansonsten ist das Hinausschöpfen mit Eimern oder der Einsatz von Handpumpen erforderlich. Bei tieferen Schächten dienten auch Pferdegöpel, Stangenkünste oder Dampfmaschinen zum Fortschaffen des Grubenwassers. Die dafür notwendigen Pumpen bestanden früher aus Holz mit Leder, später aus gußeisernen Röhren.

Auch die Förderung der anfallendes Gesteins und der zu fördernen Bodenschätze erfolgte mit Einsatz von Kraft. Geringe Tiefen lassen sich noch recht einfach überwinden. In der Regel wurde jedoch über dem Schacht ein Haspel aufgebaut, mit dessen Hilfe die schweren Lasten einfacher hinaufzuwinden waren.

Pferdegöpel zur Förderung sind im Sauerland zur Förderung nicht in so großem Maße überliefert. Wind- und Wasserkünste sind zur Förderung (außer am Lünningsholl) nicht bekannt. Dampfmaschinen wurden in der letzten Betriebsphase vor allem an den größeren Standorten regelmäßig eingesetzt.

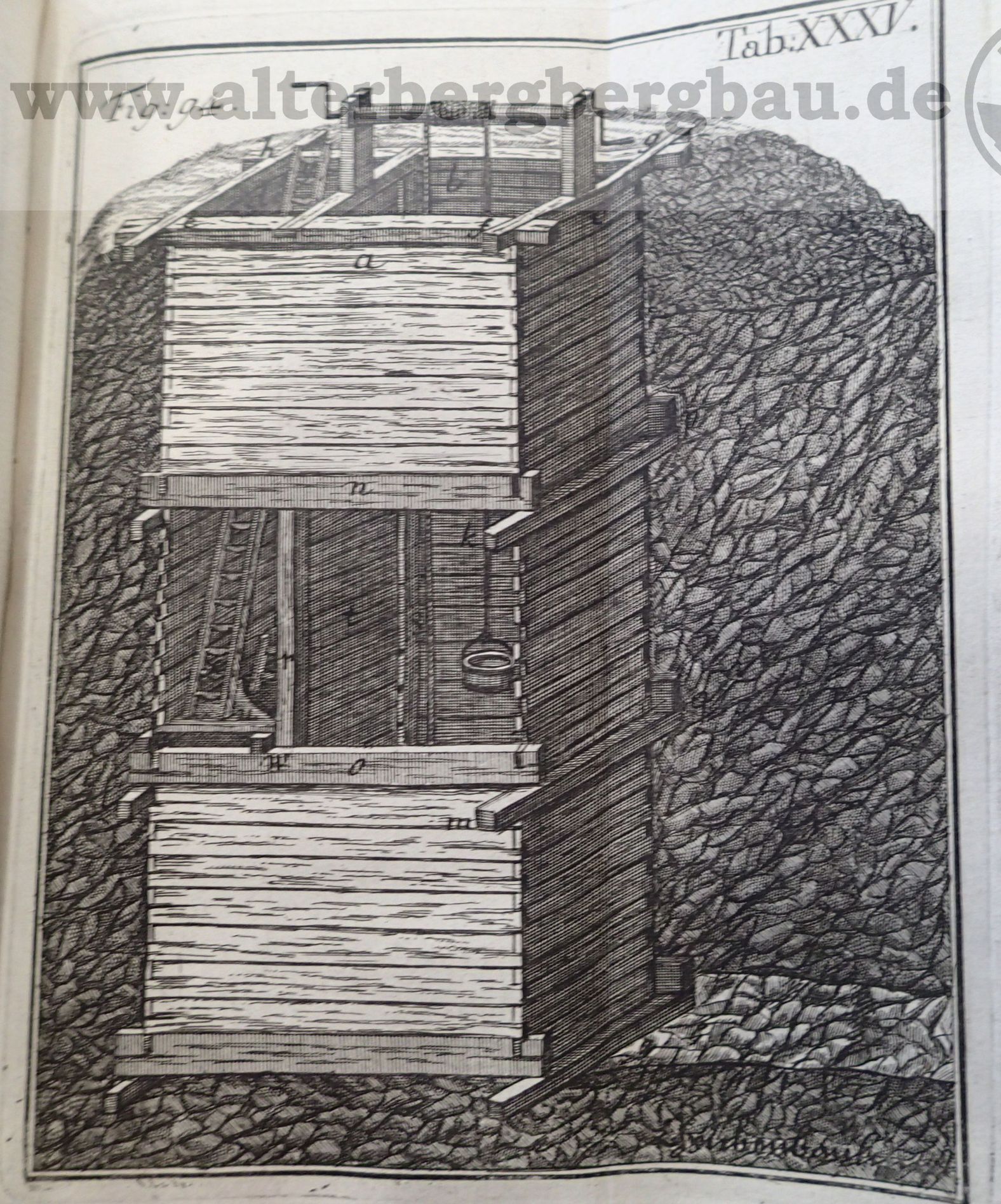

Quelle: Franz Ludwig von Cancrin Erste Gründe der Berg- und Salzwerkskunde. Fünfter Teil. Frankfurt. 1774. Tafel XXXV

Neben der Förderung von Gestein und Erzen fand aber auch die Befahrung der Grube durch die Bergarbeiter über die Schächte statt. Bei geringen Tiefen (der Bergmann spricht von Teufe) wurden Stiegen benutzt, bei tieferen Bauwerken kletterten die Bergleute am Schachtausbau hoch. Später gab es auch Fahrten (Leitern), in seltenen Fällen war auch die Seilfahrt erlaubt oder es wurde ohne Erlaubnis auf dem Erzkübel mitgefahren.

Ein Bergwerksschacht ist in der Definition ein senkrechter Grubenbau mit einer Tagesöffnung. Das unterscheidet ihn von den Blindschächten, die keine Tagesöffnung haben.

Daneben gibt es auch flache Schächte die den Gebirgsschichten folgen und tonnlägig genannt werden.

Wo ein Schacht an der Tagesoberfläche verlassen wird und durch das einbrechen und verstürzen einen Krater hinterlaesst spricht man von einer Schachtpinge.